SEO(検索エンジン最適化)とは

「Search Engine Optimization」の略で、

自社のWebサイトやページがGoogleなどの検索結果で上位に表示されるように工夫や取り組みのことを指します。

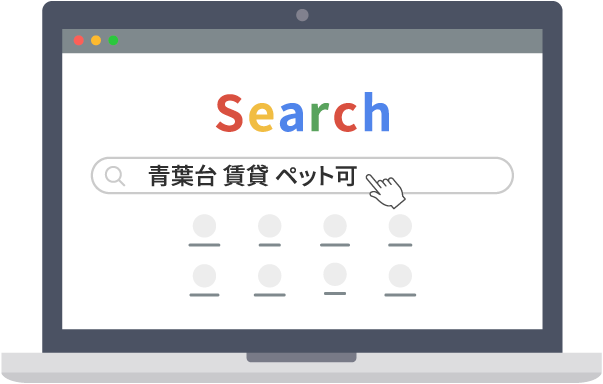

例えば、「○○エリア 賃貸 ペット可」や「○○エリア 一人暮らし 治安良好」など、ユーザーが検索する言葉(キーワード)に対して、自社のページが上位表示されることでアクセスが増え、集客や問い合わせの増加につながります。

また、SEOのメリットは、広告費をかけずに「検索されているニーズ」に対応できる点です。

一度上位表示されることで安定した集客が見込めるようになりますが、 順位は競合の更新やGoogleのアップデートによって変動するため、継続的な改善が重要です。

特に不動産のような地域密着型ビジネスでは、「エリア名 × 不動産」での検索に強くなることが成果に直結します。

SEO対策の3つの領域

-

コンテンツSEO

ユーザーの検索意図に合った質の高い情報を掲載することで、検索結果に評価されやすくなる。

-

外部対策

他の信頼性の高いサイトからリンクを得ることで、自社サイトの評価を高めることができる。

-

技術的SEO

検索エンジンに正しく情報を伝えることで、クロール・インデックス・順位評価が適切に行われるようになる。

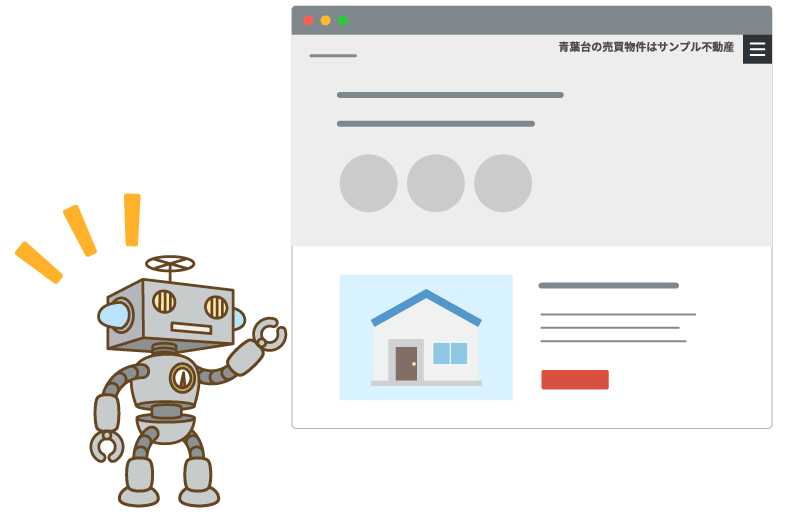

検索エンジンの仕組み

Google検索でページが表示されるには、Googleがページを「見つけて」「理解して」「登録して」「評価して」「順位付け」するというプロセスを経る必要があります。

-

Step 01

発見(クロール)

GoogleのクローラーがWeb上のリンクを辿ってページを発見します。

信頼性や被リンクの量により、クロール頻度が変化します。

-

Step 02

分析

発見されたページの内容がテキスト、構造、内部リンクなどの観点から分析されます。

近年では人間が読むのと同じ視点で内容の有用性まで見られます。

また、ユーザーがページを見たときに役立つかどうか、読みやすいかどうかも評価に影響します。

-

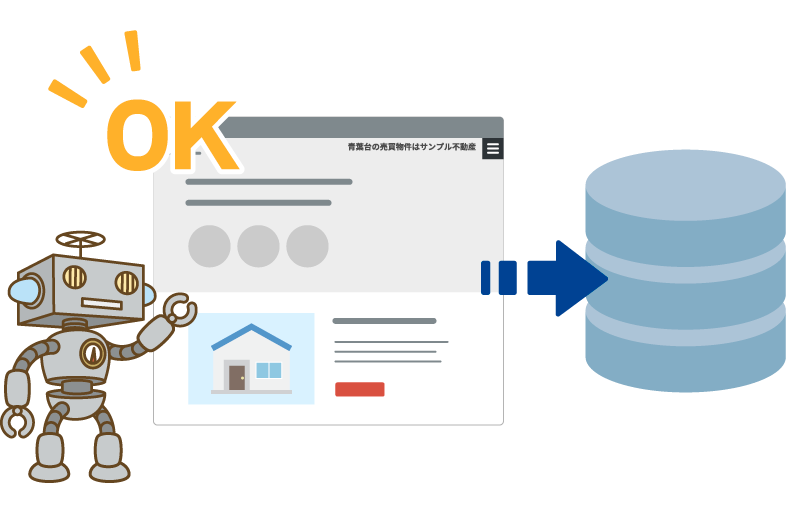

Step 03

インデックス登録

有用と判断されたページはGoogleのデータベースに保存されます。

低品質と見なされた場合は登録されません。

この段階で登録されないページは、そもそも検索結果に表示されることがありません。

-

Step 04

評価と順位付け

登録されたページは他のサイトと比較され、検索キーワードごとに評価され、順位が決まります。

-

Step 05

順位の変動

順位は一度決まったら固定ではなく、他の競合ページの追加や更新により常に変動します。

そのため、上位表示されていても放置していると順位が落ちる可能性があり、定期的な更新や改善が重要です。

自社ページのインデックス状況を確認するには?

自社のページがインデックスされているかは「site:ドメイン名」でGoogle検索すれば簡易確認が可能です。

(例:「site:example.co.jp」)

Googleアップデートの歴史

Googleは検索品質を高めるため、検索アルゴリズムを定期的にアップデートしています。

以下では、過去に実施された主なアップデートとその影響について、時系列でわかりやすく紹介します。

-

2011年

パンダアップデート

他のサイトをコピーしたページ、キーワードを詰め込みすぎたページ、内容が薄く価値のないアフィリエイトサイトなど、「低品質なコンテンツ」を検索結果から除外するために実施されたアップデートです。

これにより、ユーザー目線で作られた「高品質なコンテンツ」がより重視されるようになり、Googleはページの品質をこれまで以上に厳しく評価するようになりました。 -

2012年

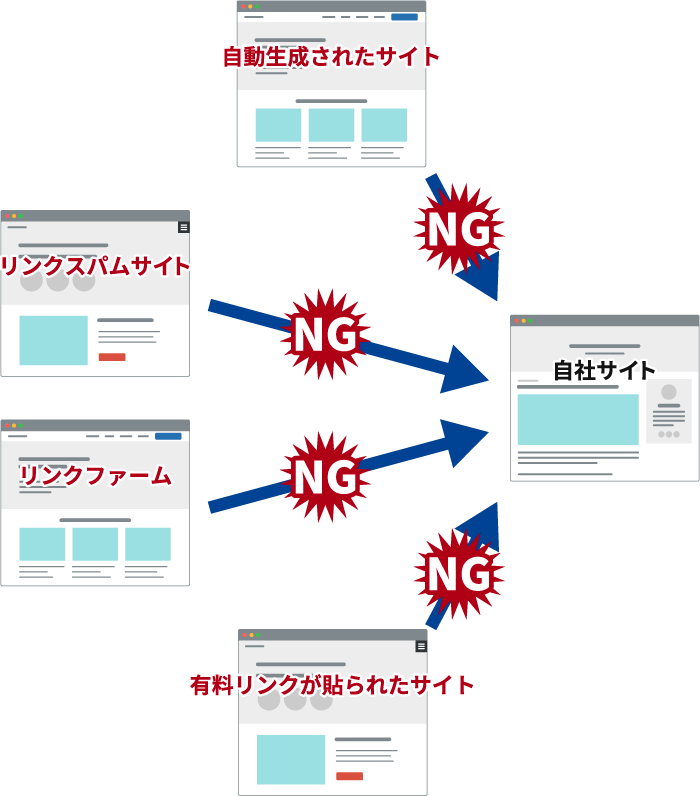

ペンギンアップデート

検索順位を上げるために被リンクを大量に集めたり、不自然なリンクを設置したりする「過剰なSEO対策(過剰最適化)」に対して、ペナルティを与えるためのアップデートです。

関連性のないサイトからのリンクや、質の低いリンクによる評価は無効とされ、Googleは「リンクの数」ではなく「リンクの質と関連性」を重視するようになりました。 -

2015年

モバイルフレンドリーアップデート

スマートフォンでの検索結果において、モバイル対応していないページの順位を下げるようになったアップデートです。

それまでは、PC向けページの内容だけで検索順位が決まっていましたが、このアップデート以降は、スマホでの見やすさや操作しやすさも評価対象になりました。

そのため現在では、すべてのページでモバイル対応(スマホ対応)することが強く推奨されています。 -

2018年

モバイルファーストインデックス

GoogleはこれまでPCサイトの内容をもとに検索順位を決めていましたが、現在はスマートフォン向けのページ(モバイルページ)を基準に検索順位を決定しています。

そのため、モバイル対応していないページや、モバイルページの内容が不十分なサイトは、検索結果で不利になる可能性があります。

SEO対策は今や「モバイル中心」で考える必要があり、PCページだけでは十分な評価を得られない時代になりました。 -

2018年〜

コアアップデート

Googleが定期的に行っている「コアアップデート」は、検索順位の決まり方(アルゴリズム)を大きく見直す重要な更新です。

特に近年のアップデートでは、「信頼できる情報」や「専門性・経験に基づいた内容」を持つコンテンツが優先されるようになっており、ページの品質によって順位が大きく変動することもあります。

不動産のようにお金や生活に深く関わるジャンル(YMYL)では、「経験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)」をしっかり満たしていないと、検索順位が下がってしまう可能性があります。

その一方で、正しい対策を行えば、大きく評価を高めることも可能です。 -

2022年

検索結果の表示件数が制限されるアップデート

2022年のアップデートでは、Googleの検索結果に表示される件数が圧縮され、従来のように5ページ目以降まで表示されないケースが増えました。

例えば「横浜市 中古マンション」といったキーワードで検索した場合、検索結果が4ページ目までしか表示されず、それ以降のサイトは非表示になるといった現象が起きています。

これにより、上位30〜40位以内に入らなければ、検索結果にすら載らない=見つけてもらえないという厳しい競争環境に突入しました。

今後は「順位が低くても表示はされるからOK」という考えは通用せず、確実に上位表示を目指すSEO戦略が不可欠になります。

Googleのアップデートはすべて、「ユーザーにとって本当に価値のある情報を届ける」ために行われています。

他サイトのコピーや不自然なリンク、スマホ非対応など、小手先のSEOでは通用しない時代です。

これからのSEO対策では、ユーザー目線で信頼性と専門性のあるコンテンツを作り、継続的に改善していく姿勢が不可欠です。

Googleの方針を理解し、誠実なWeb運営Googleの方針を理解し、誠実なWeb運営を心がけましょう。

SEO対策を実現する

5つのステップ

-

STEP 01

顧客ニーズを明確化

SEO対策の第一歩は、「誰に何の情報を届けるか」ということになります。

Googleなどで検索する顧客に最適な情報を届けるには、顧客を具体的に想像し絞り込む必要があります。

まずは、どのような人がどんな目的で不動産を探しているかを明確にしましょう。

例えば、「横浜市青葉区でペット可賃貸を探している30代夫婦」など、具体的なペルソナを設定することで、キーワードやコンテンツの方向性がぶれにくくなります。

ニーズとは?

ニーズとは顧客の欲求であり、ニーズを具体的に把握していくことで、営業の精度が上がります。

SEO対策では、目の前にいない顧客に対し営業を行いますので、具体的なニーズの想定ができるかがポイントになります。ペルソナとは?

ニーズとは顧客の欲求であり、ニーズを具体的に把握していくことで、営業の精度が上がります。

SEO対策では、目の前にいない顧客に対し営業を行いますので、具体的なニーズの想定ができるかがポイントになります。 -

STEP 02

ニーズを満たす検索キーワードを選定

顧客のニーズを把握したら、ニーズを満たす検索キーワードを選定しましょう。

選定の基本は複合キーワードになります。

具体的には、「地域名+物件種別+特徴(例:青葉台 賃貸 ペット可)」のように、検索意図がはっきりした語句を複数ピックアップするのが効果的です。

複合キーワードのメリットは、検索キーワードが具体的に絞り込まれるため、顧客ニーズとマッチングする確率が上がる点です。

複合キーワードとは?

2語以上の単語を組み合わせたキーワードです。

対象顧客のニーズに的確にマッチングさせるには、複合キーワードを複数選定することがポイントになります。 -

STEP 03

キーワードに関連したページの作成

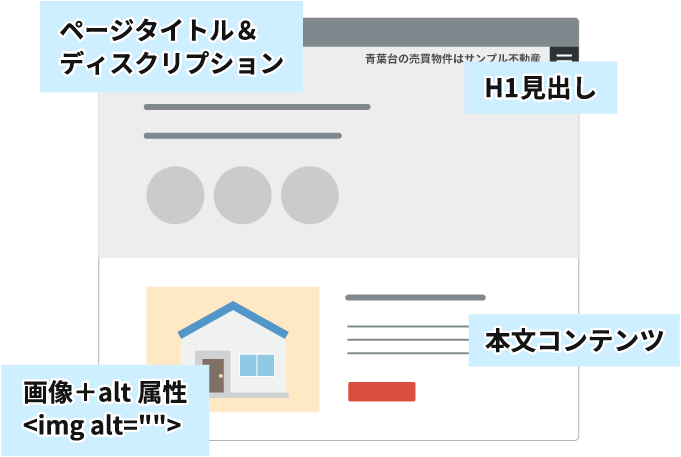

選定したキーワードに対して専用ページを作成します。

SEO対策を実現するページを作成する際は、ページタイトル・ディスクリプション(ページ概要)・H1要素(見出し)・本文すべてにキーワードを自然に盛り込みましょう。

これらの項目にキーワードを含めることで、ページの評価が上がっていきます。

また、画像の活用と適切な設定も重要なSEO要素です。

ページ内に物件の外観や間取り図、周辺環境の写真などを挿入することで、ユーザーの理解を助けると同時に、ページの情報価値を高めることができます。

特に、画像には必ず「alt属性(代替テキスト)」を設定しましょう。

キーワードを含んだ具体的なaltテキストを設定することで、画像検索からの流入も期待できます。

alt属性(代替テキスト)とは?

画像の内容をテキストで説明するもので、検索エンジンにとって画像の意味を伝えるために不可欠です。

-

STEP 04

作成したページにトラフィックを増やす

作成したページを多くの人に見てもらうには、「ページにたどり着く導線=流入経路」を増やすことが大切です。

このように、ページにアクセスを集めることを「トラフィックを発生させる」と言います。

Webサイトだけに頼らず外部の媒体を活用してページの存在を知らせることが、トラフィック増加の鍵です。

Googleビジネスプロフィール、SNS、物件ポータル、チラシへのQRコードなど、複数の経路を活用して流入経路を確保しましょう。

トラフィックとは?

Webサイトやページに訪問してくる「アクセス数」や「閲覧者の流れ」のことを指します。

ページに人が来る=トラフィックがある状態で、SEO対策の効果を測る重要な指標のひとつです。 -

STEP 05

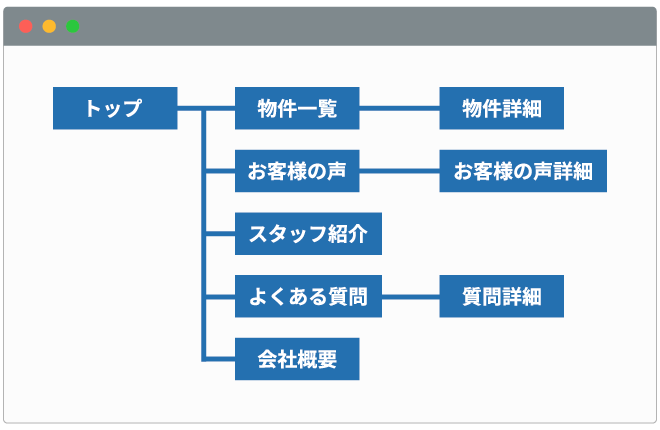

ページ訪問者のエンゲージメントを高める

ページにトラフィックを集めたあとは、「訪問者の関心をどれだけ引きつけられるか(=エンゲージメント)」を高める工夫が必要です。

エンゲージメントが高いページは、Googleから「ユーザーにとって有益なページ」と評価されやすくなります。

滞在時間・再訪問・ページ回遊率などを高める施策が効果的です。

内部リンクを設けたり、Q&A形式、事例紹介、お客様の声など、ユーザーが「読みたくなる」「調べたくなる」ページ構成を意識しましょう。

ページは作って終わりではなく、定期的に情報の見直し・更新を行うことで、鮮度と信頼性が保たれ、エンゲージメントの維持・向上につながります。

エンゲージメントとは?

訪問者がページに対して示す「関心の深さ」や「関わりの強さ」を意味します。

長く読まれたり、他のページを見られたり、再訪問されたりするほど、Googleからの評価も上がります。

E-E-A-TとYMYLとは?

不動産業に求められるSEO基準

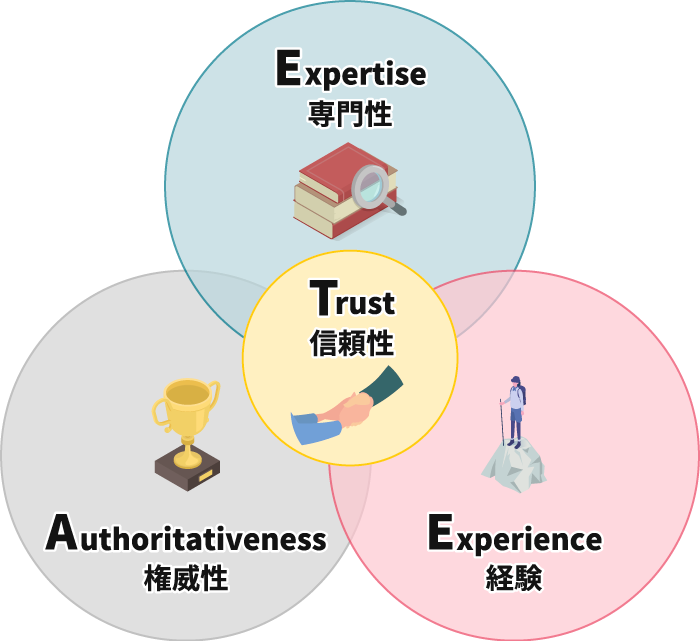

Googleはコンテンツの品質評価指針として「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を採用しており、不動産のような生活に影響を与えるジャンル(YMYL)では特に重要です。

またGoogleは、ユーザーが「安心して正しい情報を得られる」ように検索結果を最適化しており、信頼できるサイトを優先的に上位表示させる方針を強化しています。

YMYLとは?

Googleでは「ユーザーの人生やお金に重大な影響を与える情報分野」を YMYL(Your Money or Your Life) と定義しています。

不動産業界はその代表的なジャンルの1つであり、住宅購入や賃貸契約といった意思決定が、ユーザーの経済状況や生活環境に大きな影響を及ぼすためです。

そのためYMYL領域では、虚偽の情報や根拠のない発言が検索上位に出ないよう、Googleが特に厳しい品質評価を行っています。

信頼性が低かったり、専門性に欠けるコンテンツは、検索結果に表示されにくくなる傾向があります。

不動産会社がYMYL領域で評価されるためには、「正確な情報」「専門知識」「実務経験に基づく一次情報」を備えたコンテンツが必要不可欠です。

YMYL領域では、Googleが特に慎重にコンテンツの質を見極めるため、「信頼される情報発信者」であること自体が、検索順位を左右する大きなポイントになります。

-

Experience経験

実際の業務経験や地域密着の活動が評価されます。

例えば、地域での営業経験や内見対応、契約支援などの体験談を交えることで、「この会社はリアルに業務をしている」とGoogleが判断しやすくなります。 -

Expertise専門性

不動産業界における専門知識や資格が求められます。

例えば、宅建士やFPなどの資格を持つスタッフが執筆したコンテンツは、専門性が高いと評価されやすくなります。 -

Authoritativeness権威性

業界内での信頼性や影響力が重視されます。

例えば、自治体や業界団体からの被リンク、メディア掲載、セミナー登壇歴などがあると、Googleからの権威性が高いと判断されます。 -

Trustworthiness信頼性

ユーザーが安心して利用できるサイトであることが求められます。

例えば、SSL対応、会社概要ページ、免許番号の明示、スタッフの顔写真掲載、口コミの掲載、営業時間の明記など、ユーザーが信頼できる情報を網羅することが重要です。

不動産業界がYMYLに該当するからこそ、E-E-A-Tをしっかり満たすことが、他業種以上にSEO評価の鍵を握ります。

技術的なSEO対策

コンテンツがいかに優れていても、技術的な側面が整っていなければGoogleに正しく評価されません。

以下は不動産会社のWebサイトが必ず実装しておくべき技術的SEOの要素です。

-

Point 01

XMLサイトマップ

サイト全体のページ構成をGoogleに伝えるための設計図のようなものです。

インデックス促進に非常に有効で、物件登録ページやブログページも含めて、サイトの構造が適切に伝わるように生成・登録しておく必要があります。 -

Point 02

モバイル対応

スマートフォンでの閲覧性が悪いサイトは、検索順位を大きく落とす恐れがあります。

トップページだけでなく、物件詳細、スタッフ紹介、アクセス情報など、すべてのページでモバイル表示に対応していることが必須です。 -

Point 03

表示速度の改善

画像の圧縮、Lazy Load(遅延読み込み)の導入、サーバーの高速化(HTTP/2対応など)によって、ページの読み込み時間を短縮します。

特に画像が多くなりがちな不動産サイトでは、ページ速度は重要な評価要因です。 -

Point 04

構造化データのマークアップ

物件情報(住所・価格・間取りなど)やFAQ、レビューを構造化することで、検索結果にリッチスニペット(星評価や価格表示などの視覚的な情報)が表示される可能性が高まります。

これにより、検索画面での目立ちやすさが向上し、クリック率アップにもつながります。 -

Point 05

常時SSL化

Googleはセキュリティを重視しており、HTTPSに対応していないサイトは警告表示されたり、SEO上の評価が下がる可能性があります。

すべてのページでSSL対応を行いましょう。 -

Point 06

URL設計とパンくずリスト

「https://〇〇.com/area/aobaku/」のように、意味のあるディレクトリ構造を用いることが理想です。

また、パンくずリスト(上部や下部にある階層ナビゲーション)を導入することで、内部リンクの最適化とユーザー導線の改善につながります。 -

Point 07

重複コンテンツの回避

同一物件が複数のページに掲載される場合、canonicalタグを用いて正規ページを明示することで、検索エンジンによる評価の分散や重複判定を防止します。

とくに物件一覧や特集ページを多く持つサイトでは注意が必要です。

これらの技術的施策を整えることで、Googleのクロール・インデックス・評価の各段階において、サイトの情報が正確かつ効果的に伝わるようになります。

技術的SEOは、ユーザーと検索エンジンの両方にとって「信頼できるWebサイト」の土台となる要素であり、SEO対策全体を支える基盤です。

コンテンツやキーワード対策と並行して、こうした技術面の最適化も継続的に見直していくことが重要です。